Los medios en los tiempos del coronavirus

Saturación informativa, infodemia, enfoques informativos, peticiones de ayuda por ejercer una función publica…. Vivimos días críticos en los que la cantidad y calidad de la información que consumimos resulta decisiva para nuestra respuesta personal y colectiva a la pandemia.

Después de la comunicación institucional de crisis en estos apuntes abordo ahora la función de los medios (tradicionales y cibermedios) en la construcción de la imagen del mundo golpeado por la pandemia y cómo esta crisis está afectando a su propia supervivencia. Como siempre es una entrada exageradamente larga, así que os podéis mover por los títulos a los asuntos que más os interesen.

Consumos informativos: el regreso a los medios tradicionales

El público, las audiencias, los usuarios (como queramos llamarlos según la perspectiva de cada uno) se ha volcado en los medios profesionales. El hambre de información ante esta emergencia y el confinamiento, con sus secuelas de tiempo libre y necesidad de entretenimiento han disparado todas las mediciones (ahora lo llaman métricas), tanto las directas (audímetros de televisión, páginas vistas) como las indirectas por encuesta. Y ha ocurrido, con sus particularidades, en todos partes.

Aquí es imposible realizar un resumen de estos datos. Pero sí marcar las tendencias principales, en nuestro país, pero bastante similares en todas partes (fuente principal estudio de Havas Media Group España):

- Gran aumento del consumo de la información producida por los medios profesionales. Los diarios digitales españoles han aumentado de media sus visitas un 100%. En televisión, 41 millones vieron los informativos en marzo, 2,6 millones más que en febrero. Los informativos lideran los rankings de audiencia (ver los datos de televisión más abajo.

- La televisión es el medio que más crece, pero la radio también, sobre todo por la noche, reafirmando su papel de acompañamiento. También crece el tiempo dedicado a consultar la web y las redes sociales.

- La radio, la televisión, los diarios digitales, por este orden, son los medios más creíbles. Los menos (4/7) las redes sociales.

- La televisión es el principal medio de entretenimiento.

- Niños y jóvenes vuelven a consumir información en los medios tradicionales.

- Los más mayores se ponen al día, consumen más información en línea y hacen un gran uso de sistemas de videoconferencia y video llamada.

Reparto de la audiencia televisión lineal/no lineal. Fuente Barlovento

Los datos para la televisión son más concluyentes, en cuanto que la metodología de los audímetros (muchas veces cuestionada en cuanto que lo que trata de ofrecer es una medición para poner precio a la publicidad) está bien asentada. Según el informe de marzo realizado por Barlovento a partir de los datos de Kantar Media (ver más abajo en Lecturas):

- Marzo ha batido todos los récords: 284 minutos/día de media (sobre un universo de 45.5 millones de españoles), 371 minutos/día por espectador ¡6 horas y 11 minutos!. El domingo 15 de marzo es el día de mayor consumo de televisión desde que se hacen estas mediciones. El incremento medio respecto al mes anterior fue de un 40% (+88 minutos).

- Los jóvenes de 13 a 24 años han incrementado su consumo de televisión en un 60% y los niños de 4 a 12 casi un 50%.

- La televisión lineal en abierto sigue siendo la reina de la pantalla (284 minutos/día) y es responsable de más del 80% del crecimiento de la audiencia (ver gráfico). Al streaming y otros usos de Internet se dedican solo 21 minutos. Pero, atención, este consumo se refiere solo al que se hace en la pantalla tradicional. El streaming en otros dispositivos (tabletas y móviles) será mucho más elevado.

- La información es, sin duda, motor de este incremento de las audiencias. En total, 41 millones vieron los telediarios, 2,6 millones más. Las cadenas que más crecen son las más «informativa», La Uno (+0.6%) y La Sexta (+1, 4%). El Canal 24 Horas ha doblado su audiencia (de 1,1 a 2,1%). (Sobre TVE, ver el último apartado de esta entrada.

Elaboración propia a partir de los datos del estudio de DigiLab

Llegan las primeras encuestas más cualitativas, como esta del DigiLab (véase en Lecturas). Sus datos son interesantes porque se refieren al periodo 3-10 de abril, mientras que los anteriormente recogidos corresponden a marzo:

- Un 90% de los españoles se informa al menos una vez al día sobre la Covid-19 y un 52% tres o más veces. Y esto aunque el 42% informarse le genere angustia.

- Los medios más utilizados son los diarios digitales (38.3%), seguidos de la televisión (33,9%).

- La mayoría (77,4%) creen que los medios sesgan la información conforme a su línea editorial y un 44,6% se quejan de sansacionalismo y creen que han generado un alama innecesaria.

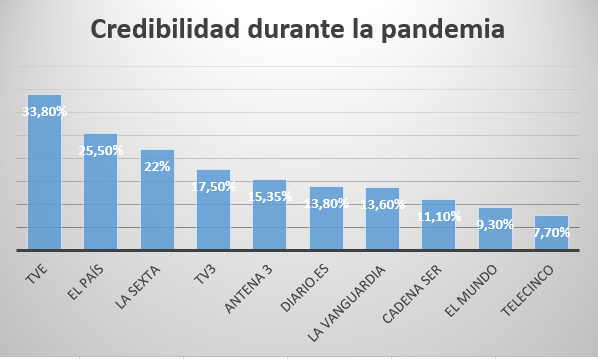

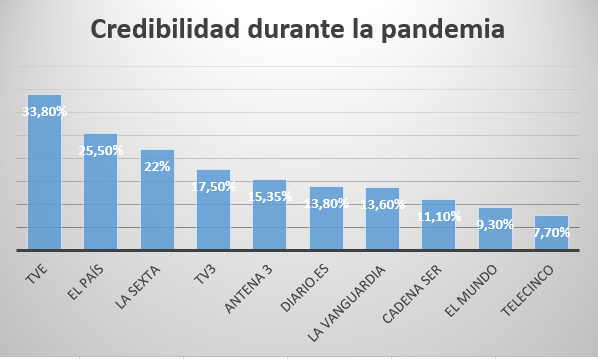

- TVE es el medio más creíble (ver gráfico)

- Un 80,3% dice haber recibido noticias falsas, el 64,3% por WhatsApp.

Por último, el informe del Reuters Institute (ver referencia en Lecturas), con encuestas realizadas en marzo y principios de abril, que se centra más en la confianza de los medios y que aporta la visión comparativa en 6 países (Argentina, España, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos). Estas son las tendencias:

- La dieta informativa combina todas las plataformas informativas, con el dominio de la información en línea (en la que se incluye tanto la visita a cibermedios, sitios de información institucional o búsquedas), seguido por la televisión, las redes sociales, la radio y los periódicos. El mayor recurso a las redes sociales se hace en España y, sobre todo, en Argentina. Hay diferencias notables en cuanto a las fuentes propiamente dichas: en España, Corea y Argentina se recurre en primer lugar a los medios informativos (con porcentajes mucho más bajos a otras fuentes), mientras que en los otros tres países se busca la información casi en la misma medida información en los medios y en las fuentes oficiales, lo que parece traslucir una mayor desconfianza en España, Corea y Argentina hacia las fuentes oficiales. En fin, en todas partes, WhatsApp es, por encima de Facebook, la red social de comentarios con amigos y familares, pero nuevamente son España, Argentina y Corea del Sur los países que más usan esta plataforma (por encima del 50%). A menor grado de educación formal menos se acude a los medios informativos y más se depende de las redes sociales y aplicaciones de mensajería.

En cuanto a la confianza en las fuentes, en todas partes se cree más a las fuentes expertas (médicos, sistema sanitario nacional u organizaciones internacionales de salud). Después se confía en los medios informativos y los gobierno y luego, ya mucho menos en la gente y los políticos. Un dato preocupante, España tiene los porcentajes más bajos de plena confianza en los medios (un poco más del 50%) y el Gobierno (en torno al 46%, Estados Unido un poco menos, 44%).

- La mayoría de los encuestados dicen haber encontrado poca desinformación en las distintas plataformas (un dato que constrasta con los resultados españoles del DigiLab, ver más arriba). En Estados Unidos, Corea del Sur y España las respuestas identifican a los políticos como fuente frecuente de desinformación.

Recapitulando más allá de todos estos informes. Que nadie eche las campanas al vuelo por este hambre de información. La confianza en los medios informativos no es ni mucho menos plena y es menor cuanto más baja sea el nivel de educación y la polarización política del país. Las audiencias están angustiadas y cautivas. Estos consumos no se mantendrán en una vuelta a la normalidad. Y durante el confinamiento corremos el peligro de caer en una saturación informativa.

En Italia ya se ha producido un importante reflujo. En la última semana de marzo -Italia va por delante de España una o dos semanas en el desarrollo de la enfermedad, no necesariamente en los comportamientos sociales- el telediario nocturno de la RAI cayó en 352.000 espectadores, pero, sobre todo, el especial que le sigue perdió nada menos que 3,8 millones. Este último dato parece indicar la necesidad de salir del círculo angustioso (un relato sin esperanza) de una información quizá repetitiva y buscar entretenimiento y evasión.

¿Mantendrán los jóvenes alguno de los vínculos informativos generados durante el confinamiento? Puede que no, pero por lo menos habrán visto que hay otro mundo y otra forma de contar más allá de sus redes sociales.

El comportamiento de los medios

Me considero incapaz de hacer un juicio medianamente fundamentado sobre el comportamiento de los medios profesionales. Hará falta mucha investigación, que a buen seguro ya se está desarrollando.

Internacionalmente, el fenómeno más interesante y, además, decisivo en el tratamiento de la pandemia es la simbiosis entre Trump y Fox News. Durante todo su mandato, el presidente se ha nutrido de la información altamente polarizada de la cadena y esta ha sido su gran altavoz. Trump ha tenido que ceder, en parte, y adoptar a regañadientes las medidas que le recomiendan sus expertos, con los que mantiene una relación conflictiva. Fox abrazó la narrativa trumpista de minimimizar la importancia de la enfermedad y ahora presiona al presidente para una vuelta precipitada a la normalidad. Trump lanzó desde el principio una guerra contra los medios, las broncas en la sala de prensa de la Casa Blanca han sido una constante, per en esta guerra los medios están respondiendo con la contundencia que requiere la emergencia.

En España observo, claro, el sesgo editorial, como advierten los encuestados del DigiLab y como no podía ser menos. Los medios de derechas (la mayoría) apoyan editorialmente y con su sesgo editorial la narrativa del PP (incluida el encuadre que culpa al 8-M como principal causa del brote). Los de centroizquierda y relativa izquierda (los menos) apoyan críticamente el relato del Gobierno. Hasta ahí, todo legitimo.

En general, todos los medios están haciendo un enorme esfuerzo de contextualización, divulgación y reportajes (también con sus sesgos). No creo que ninguna información sobre la Covid-19, ningún dato haya sido ocultado, ninguna imagen por dura que fuera censurada, ninguna crítica anulada. Poco a poco se va escuchado -siempre dependiendo de la línea editorial- la voz de los últimos de nuestra sociedad, los más pobres, los inmigrantes que viven 10 personas en 40 metros cuadrados, las familias monparentales sin recursos, los que vivían en la calle, los que dependían de la venta callejera.

Percibo el sensacionalismo sobre todo en los magazines de televisión (la audiencia de los de la franja de la mañana ha crecido un 65%). Por supuesto, el principal problema es nuestro sesgo perceptivo, seguimos viviendo en cómodas burbujas en las que nuestras filias y fobias se ven confortablemente confirmadas.

Lo peor es lo que la pandemia oculta o deja en un muy segundo plano informativo otras realidades de nuestro mundo:

Nodos mediáticos en la campaña de desinformación

Hay una constelación de medios aparentemente profesionales que son esenciales en la distribución de la desinformación, en la infodemia que padecemos. PR noticias, moncloa.com, periodistadigital… entre otros.

No producen bulos puros y duros, pero pueden hacerse eco de ellos, dándoles una apariencia de veracidad. Y, sobre todo, cultivan la información manipulada, que a partir de datos reales, de medias verdades, ocultan el contexto y sacan conclusiones falsas. Esas «informaciones» son convertidas en virales en las redes de la derecha y la ultraderecha, ya sea por cuentas verdaderas o, directamente, por cuentas automatizadas.

Por último, para darles una difusión masiva más allá de las redes, basta citar a estos «medios» en los magazines de Ana Rosa Quinta y Susana Griso, ambos con un largo historial de manipulación. Por citar, solo una de estas últimas, la manipulación en Espejo Público de las declaraciones de un científico británico, para culpar al 8-M de brote, respondida por el propio científico.

El bulo de WhatsApp

Estos días he observado personalmente un caso típico de desinformación, a partir de la decisión de WhatsApp de limitar la posibilidad de compartir a todos los grupos y contactos los mensajes reenviados más de cinco veces.

El estudio de esta medida merece su propio análisis, pero ha sido el pretexto para lanzar una campaña de desinformación de libro. El día 7 leo la noticia en The Guardian. El mismo día la publica El Mundo de manera más concisa, pero irreprochable. Dos días después y con un enlace a la información veraz de El Mundo me llega por el propio WhatsApp el bulo (ver imagen). En este caso no entran en juego esa constelación de medios, sino que se utiliza una noticia correcta, publicada por un medio profesional de línea editorial de derechas, que ofrece credibilidad para los sectores de esta ideología. No puedo investigar quién originó el bulo, pero en esta ocasión se ha demostrado como bulos y desinformación que podría atribuirse a la ultraderecha son compartidos por figuras tan destacadas del PP como Rafael Hernando (véase tuit).

Efectivamente, la «gente», alguna gente, se ha ido a Telegram. De repente Telegram me avisa que una decena de viejos contactos (un fontanero, un perito, un viejo conocido, un abogado que me llevó un caso…) se han dado de alta en la aplicación.

La campaña ha tenido éxito. No porque la «gente» se haya dado de alta en Telegrama. El primer objetivo era atacar al periodismo de verificación, que les hace mucho daño, y, en cierto modo, amenazar a esta instancias profesionales, como denuncia la FESP. Pero, el objetivo último y más estratégico es crear una desconfianza general, favorecer un estado de ira dirigido contra el Gobierno: la tormenta de mierda.

(Para una ulterior entrada sobre derechos y libertades dejo la polémica sobre la disparatada pregunta del CIS sobre si es necesario para luchar contra contra la desinformación abolir la libertad de expresión y pohibir todas las fuentes que no sean oficiales).

El encuadre informativo de la pandemia

Dejemos la desinformación. Hace mucho que sabemos que tan importante como qué se dice es cómo se dice. Una de las líneas de investigación en comunicación es la teoría del enmarque, encuadre o enfoque, el framing, uno de cuyos padres más destacados es el lingüista George Lakoff.

Los temas informativos se encuadran en marcos mentales que les dan sentido. Unas veces estos marcos responden a un consenso social general («la ciencia es buena», «hay que comer sano»), o a un sentido compartido en una determinada comunidad (por ejemplo, el consenso de «tenemos derecho a decidir» entre los independentistas). Suelen ser los marcos más implícitos. Otras veces, en situaciones de polarización, los marcos pueden ser visiones opuestas que dividen a una sociedad. Estos marcos contradictorios son más explícitos.

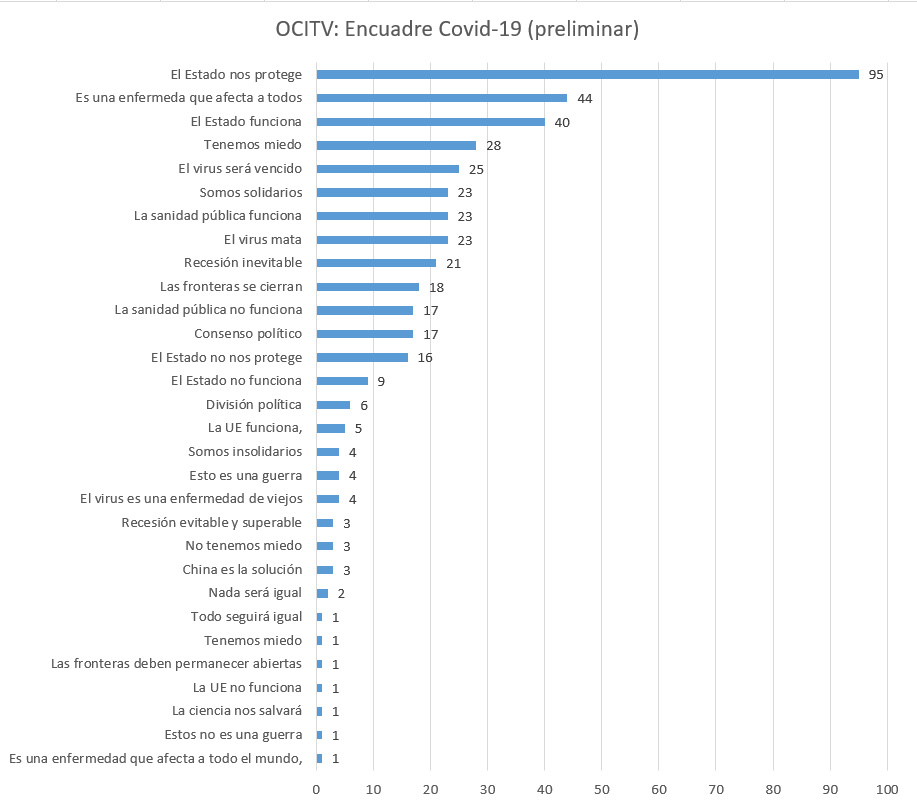

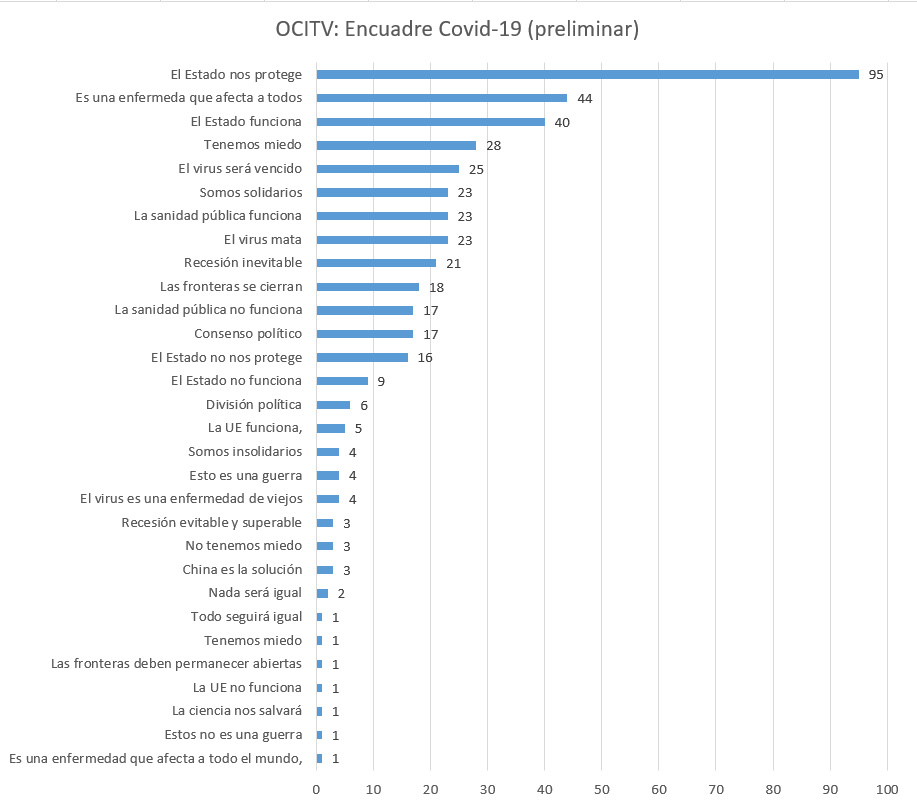

El Observatorio de la Información de la Calidad de la Información en Televisión (OCITV), un grupo de investigación de la UCM que coordiné hasta mi jubilación, realiza desde hace 6 años un trabajo de análisis de contenido de los telediarios de las cadenas nacionales (metodología), en el que se investiga el ámbito, los agentes informativos, los temas y el tratamiento de las noticias de los noticieros (por ejemplo, este estudio sobre los agentes informativos).

No analizamos los encuadres, porque salvo los marcos muy generales, el framing, es particular de cada tema informativo, y los informatrivos son multitemáticos. No en estos dos últimos meses, donde el tema dominante, sino exclusivo es la Covid-19. Así que adaptamos nuestra oleada de análisis, que iba del 9 de marzo al 20 de marzo y añadimos como elementos de análisis una serie de etiquetas por duplas dicotómicas (por ejemplo, «El Estado nos protege / El Estado no nos protege»).

Hoy estamos en condiciones de adelantar unos resultado preliminares. La muestra se realiza sobre un número prácticamente idéntico de informativos de TVE, A3, T5 y La Sexta (Cuatro se nos cayó cuando dejó de hacer telediarios). Nuestra unidad de análisis es la pieza informativa y hasta ahora solo se han analizado 499 piezas, la mitad de las previstas. En una misma pieza se pueden detectar varios marcos, incluso alguno de estos pares dicotómicos al mismo tiempo. Estos son los resultados preliminares, sin desglosar por cadenas, quizá los más significativos, teniendo en cuenta que en estos días la práctica es ver informativos de distintas canales.

Fuente OCITV

Como se ve, los marcos positivos dominan, sobre todo el del Estado nos protege. Pero los marcos negativos también son significativos: la enfermedad afecta a todos (no es solo cuestión de viejos), el virus mata y tenemos miedo.

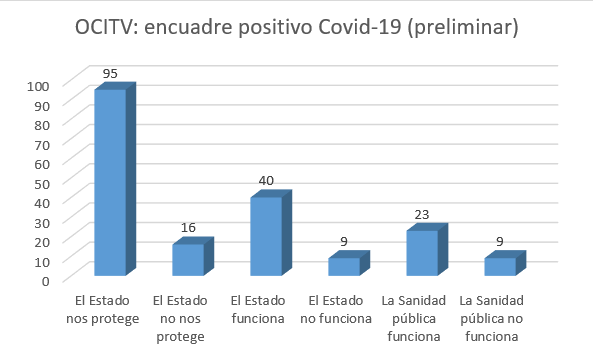

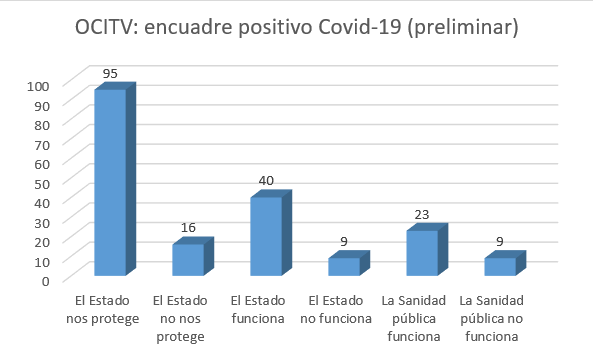

Especialmente significativa es la comparación de las duplas más presentes, donde se ve como el enfoque positivo domina sobre el negativo de el mismo marco. Insisto, son resultados preliminares y se refieren al conjunto de los informativos nacionales de las cuatro cadenas de ámbito estatal.

Fuente OCITV

¿Sobrevirán los medios a la pandemia o morirán de éxito?

Con cifras nunca vista de audiencias y consumo informativo, los medios (privados) corren, paradójicamente, el riesgo de desaparecer. Los medios siguen dependiendo en gran medida de la financiación publicitaria y los anunciantes han suprimido prácticamente todas las campañas. La caída de los ingresos ha sido drástica, tanto para la prensa como para las televisiones en abierto.

La prensa abrazó Internet con entusiasmo. Antes de la explosión de la burbuja digital, primero volcó sus contenidos analógicos y luego desarrolló sus páginas web gratuitas. La publicidad digital complementaría los ingresos del papel (venta, suscripción, publicidad). Un gran negocio. Pero resultó que el público dejó de pagar por el diario en papel, un producto que se ofrecía gratis en la web, y que la publicidad digital dejaba un ingreso irrisorio por cada contacto. Algunos (por ejemplo El País o El Mundo) decidieron hace su web de pago, pero su tráfico se hundió y con él su influencia social, asi que abrieron de nuevo las webs.

Y en esto llego la recesión de 2008 y las corporaciones multimedia apalancadas con deudas impagables quebraron o estuvieron a punto de hacerlo. Muchos optaron por reducir periodistas y, por tanto, calidad, e intentaron seguir a los llamados medios nativos digitales, basados en el clickbait, en lograr millones de clics (y millones de céntimos) con titulares sensacionalistas. Tampoco funcionó. Quienes monetizaban esos clics eran Google y Facebook, así que se buscaron la sindicación de contenidos con las plataformas tecnológicas y pasaron a depender de las redes sociales, hasta tal punto que un cambio de algoritmo de Facebook pudo hundir el tráfico de los diarios que optaron por esta estrategia suicida.

Siguiendo la estela de The New York Times, los medios de calidad terminaron por apostar por los llamados muros de pago inteligentes, es decir permitir el acceso gratuito a un determinado número de informaciones, proponer la suscripción y sugerir áreas de interés para el usuario. Otros medios nativos digitales se basaron desde su nacimiento en una suscripción activa, más de adhesión asociativa que de puro abono informativo, dejando libres sus contenidos. Otros, con un modelo no lucrativo, confían en las aportaciones de fundaciones o incluso del crowfunding. En lo que todo el mundo está de acuerdo es que la información de calidad tiene un precio.

El coronavirus ha llegado justamente cuando algunos diarios (por ejemplo El País) estaban a punto de realizar la transición a un modelo de muro de pago inteligente. El problema ha sido no tanto la caída de los ingresos por publicidad digital, como la pérdida de la publicidad en el papel, que, salvo en casos contados como The New York Times, seguía siendo el principal soporte financiero. En la emergencia unos han levantado los muros, los otros los han abierto parcialmente y otros han retrasado su implantación. Justamente los que mejor tenían implantado el sistema, como The New York Times, y en situaciones de polarización política, han registrado espectaculares crecimientos en las suscripciones. Pero no ha sido, desde luego, la regla general.

La información de calidad cada vez está más detrás de muros de pago. Los muros de pago liberan del clic y la publicidad. Renuevan el compromiso con el suscriptor. Pero limitan el pluralismo. Pocos tendrán varias suscripciones, más allá de los profesionales. Más calidad sí, pero una dieta informativa menos diversa, menor pluralismo, en definitiva. Aparece una nueva grieta divisiva, solo los más ricos y más educados, los que más confían en los medios, son suscriptores, los demás tienen que contentarse con la información viralizada por el clicbait o, peor, quedan directamente a merced de la desinformación.

Estamos en los primeros compases de una recesión, sino depresión, como no hemos conocido antes. Los medios privados ya anuncian reestructuraciones. El primero ha sido The Guardian, con un modelo no lucrativo y dependiente de una fundación, que despedirá a 100 trabajadores no relacionados con tareas editoriales. En España, todos los grandes grupos anuncian reducciones salariales o la aplicación de ERTEs (de momento a la parte de la plantilla no redaccional). En estos días, todos los periodistas teletrabajan. ¿Desaparecerán las grandes y costosas redacciones?.

Función pública y servicio público

Nunca como en estos días aparece tan incuestionable la función pública del periodismo y de los medios que lo vehiculan. Una información contrastada, completa, contextualizada es imprescindible para nuestra supervivencia personal y la superación colectiva de la crisis.

Las organizaciones empresariales solicitan ayudas económicas del Gobierno. UTECA, el lobby de las televisiones privadas, va más allá, pues no solo pide ayudas directas sino que exige dejar de realizar aportaciones a RTVE, que, por lógica, disminuirán, pues son una tasa de un 3% sobre sus ingresos brutos de explotación. El Gobieno les ha escuchado y les ha dado una propinilla de 15 milones para mantener en la TDT «durante un plazo de seis meses determinados porcentajes de cobertura poblacional obligatoria» (art. 46 RD-L. 11/2020). Que yo sepa, ningún otro sector, salvo el turístico (y por la vía de ampliar el fondo para compensar la quiebra de Thomas Cook), ha recibido una ayuda específica.

«En pocas ocasiones como en esta los medios de comunicación han ejercido su papel de servicio público para la comunidad» -dice un editorial de El País del 22 de marzo, y añade «reivindicar la información como tarea esencial en estos momentos no significa reclamar un privilegio». Afirmaciones como esta exigen distinguir entre función pública y servicio público.

Ejercer el periodismo es una función pública, pues de esta actividad depende la conformación de una esfera pública sin la que una sociedad democrática no puede existir. Ejercer una función pública conlleva responsabilidades especiales y puede exigir una regulación pública rigurosa. Pero la actividad se realiza en nuestros sociedades en el marco del mercado. Sería lo que en el derecho comunitario se denomina servicios económicos de interés general.

En cambio, la función del servicio público supone desempeñar una actividad esencial que no puede quedar supeditada o condicionada a las exigencias del mercado. Una actividad de servicio público puede ser encomendada directamente una empresa o ente público (gestión directa) o una empresa privada (gestión indirecta). La actividad de servicio público implica el cumplimiento de unas prestaciones exigentes y bien definidas, que van más allá de la responsabilidad y limitaciones que pueda imponer la legislación sobre los servicios económicos de interés general.

En España, el art. 20 de la Constitución reconoce a todos el derecho a la libertad de expresión e información. Ordena la regulación legal de específicos derechos profesionales, como el de la cláusula de conciencia (desarrollada por la L.O 2/97) y el secreto profesional (sin desarrllo y con un reconocimiento jurisprudencial no siempre pacífico). Y establece el control parlamentario y el derecho de acceso a los «medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público».

En la práctica, con la liquidación en los 80 del organismo Medios de Comunicación Social del Estado, los medios públicos quedaron reducidos a las radiotelevisiones, la estatal RTVE y las autonómica. La Ley de la televisión privada (L. 10/88) declaraba en su preámbulo que la radio y la televisión son en España, de conformidad con el art. 128 de la Constitución, un servicio público esencial de titularidad estatal, para en su articulado regular la posibilidad de delegar este servicio en régimen de concesión administrativa a sociedades anónimas. Finalmente, la Ley General de la Comunicación Audiovisual (L. 7/2010) en su art. 22 declara a los servicios de comunicación audiovisual como servicios de interés general, mientras que en el art. 40 establece los fines y misiones del servicio público audiovisual que el Estado, las Comunidades Autónomas y los Entes locales podrán establer.

No creo que las empresas periodísticas que hoy claman ser servicio público esencial quieran pasar a ser de titularidad pública. Y me temo que ni siquiera estarían dispuestos a someterse a una regulación rigurosa, como la que, con todas sus lagunas y escapatorias, están obligadas a cumplir las radios y televisiones privadas. Pero por lo menos no debieran olvidar comportamiento previos poco acordes con la función pública (EREs salvajes y discriminatorios, campañas de desinformación como la de la atribución de los atentados del 11-M a ETA). Sobre todo debieran dar muestras de estar dispuestas a asumir responsabilidades específicas que implica la función pública de informar como un autocontrol rigurosa y fiable, un mayor pluralismo interno con instituciones que reconozcan que los derechos profesionales de los periodistas pueden limitar el onmimodo poder del propietario y su libertad de empresa.

Las radiotelevisiones pública europeas

Los servicios públicos audiovisuales europeos (Public System Media, PSM), una de la señas de la identidad del viejo continente, han tenido, como todos los medios, un enorme crecicimiento en su audiencias y, lo que es más importante, en su alcance, esto es, al conjunto de los ciudadanos que prestan un servicio. Según un estudio realizado a mediados de marzo por la Unión Europa de Radiodifusión (UER-EBU) (ver en Lecturas), sus socios, las rtvs. públicas su alcance en los países más afectados por el Covid-19 se ha multiplicado por 2,5, las audiencias de sus informativos nocturnos han subido un 20%, con un muy significativo aumento entre los jóvenes de un 42%. Y todavía más se ha multiplicado (x 1,7) la consulta de sus noticias en línea y el acceso a sus aplicaciones móviles se ha doblado. (PS. datos actualizados, después de que EBU actulizara su informe.

Todos los servicios ha hecho un enorme esfuerzo, con gran despliegue informativo, adapatando sus recorsos y programación a la emergencia (aquí el caso de la BBC). Pero lo más importante, como pone de relieve el informe de la UER es que a las clásicas misiones de formar, informar y entretener se ha añadido una si acaso más esencial en estos días, la de apoyo: fomento de actividades solidarias, soporte psicológico, apoyo de iniciativas de creatividad espontánea, recopilación de puntos de atención sanitaria.

RTVE

A RTVE le ha cogido la emergencia en su crisis perpetua, con una dirección provisional que lleva camino de ser eterna, un concurso para su cúpula paralizado, muy debilitada por falta de recursos y objetivos estratégicos.

Como todo el mundo ha improvisado. Ha doblado estudios fuera de Torrespaña, creados dobles equipos, producido remotamente toda la programación de RNE, utilizado dispositivos móviles para la producción de las noticias de los telediarios. En algún momento se ha notado en pantalla el cansancio de los reporteros. Organizativamente ignoro las dificultades internas, aunque conozco las quejas sindicales sobre medidas de protección, pero hacia fuera todo para haber funcionado.

En el campo informativo lo ha hecho brillantemente, aunque sus telediarios, pese al crecimiento de la audiencia, no consigan conquistar el liderazgo, solo empatar con Antena 3, y eso sumando las audiencias simultáneas de La Uno y el Canal 24 Horas. Como siempre, la cobertura internacional ha sido un factor diferencial frente a la competencia.

Intentó el camino de los especiales el 4 de marzo con «Coronavirus. Combatir el miedo». A toro pasado podemos decir que fue un gran error, que espacios como este creaban una falsa confianza. Pero allí estaban todos los asesores científicos del Gobierno y el tono didáctico era el adecuado. Que el Gobierno y sus asesores se equivocaron es hoy claro, pero en aquel momento el servicio público exigía ese especial, frente a los magazines sensacionalistas de la competencia. Sea como sea, TVE abandonó los especiales y se ha limitado a dar un carácter monotemático a sus magazines de mañana y tarde.

Uno de los puntos fuertes de TVE es su programación regional, que lamentablemente al mediodía se ha sacrificado a la cobertura de las ruedas de prensa de la «autoridad competente», que muy bien podrían haberse retransmitido exclusivamente en el Canal 24 Horas.

Los telediarios de TVE y espacios informativos de RNE como Las Mañanas son sobresalientes por la calidad de las entrevistas y, en el caso de TVE, por el esfuerzo realizado en reportajes sobre el terreno y no solo usando recursos de Internet y video llamadas.

Los telediarios de TVE no han ocultado un tema ni una imagen. Pero han sido el objetivo de las campañas de la derecha (las cartas de Díaz Ayuso cada vez que un «sindicalista» criticaba los recortes sanitarios) y la ultraderecha, con el notable apoyo en las redes de antiguos directivos manipuladores.

Lamentablemente han tenido que ser los propios informadores los que se hayan defendido (Xavier Fortes / Carlos Franganillo, en este caso la crítica a la que se responde era matizada y profesional, pero los ejemplos de la respuesta neutralizan las mentiras de las campañas de descrédito). Se ha echado en falta un contrataque institucional, a diferencia de la respuesta corporativa de Atresmedia a las declaciones de la diputada de Vox que comparaba a La Sexta con la Gestapo.

El servicio público no se agota en los informativos. Se cumple de ordinario de modo destacado en programas escondidos en La Dos o en RNE, como El Cazador de Cerebros, que ha conseguido hacer «viral» la entrevista con el virólogo Luis Enjuanes.

En esta emergencia el servicio público ha sido formación con Educlan, que, a pesar de sus carencias de partida está logrando atender a los alumnos más desfavoridos que no pueden seguir el curso en línea. Es entretenimiento diferente, con Crónicas de la Cuarentena. Y es apoyo con sesiones de gimnasia o iniciativas como el Memorial virtual del Lab de RTVE, la primera iniciativa institucional de duelo.

Como bien dicen Concha Mateos y María Lamuedra, TVE ha sido el botón de calma de esta crisis.

(Otras entradas sobre la pandemia en este enlace)

LECTURAS

El futuro de la especie

Medidas para salir del confinamiento

El capitalismo es culpable

Estudios sobre consumos informativos

¿Sobrevirán los diarios?

Medios audiovisuales

Desinformación