La foto que ilustra la portada del último informe del Reuters Institute sobre la audiencia de los informativos de las rtvs públicas lo dice todo: receptores de televisión arrumbados para su desguace. Y un título también expresivo, una audiencia de mayor edad, bien educada y políticamente diversa. En las conclusiones -y en los titulares de las noticias que dan cuenta del informe publicado la pasada semana- términos amenazantes: riesgo de irrelevancia si no se conecta en el nuevo ecosistema multiplataforma con el público joven y menos educado.

¿Están los medios públicos condenados a la irrelevancia, a una lenta decadencia mientras sus viejos espectadores y oyentes van muriendo? ¿Siguen prestando un servicio esencial en una sociedad democrática? ¿Deben ser financiados con recursos públicos si sus contenidos solo alcanzan a los más mayores y más educados?

Estas preguntas no tienen fácil respuesta. En esta entrada acudiré a las aproximaciones de los más recientes informes sobre el estado de los medios públicos y sus servicios informativos (ver fuentes al final), para terminar con una reflexión personal.

Una precisión terminológica. Los medios públicos europeos se categorizan hoy como Public System Media (PSM), en lugar del tradicional Public System Broadcasting (PSB), en cuanto que ya su distribución no se limita a los canales lineales de radio o televisión dirigidos a audiencias masivas (broadcasting) sino que se realiza también en un entorno multiplataforma en línea. Lamentablemente no tenemos en español una traducción fácil de estas denominaciones, pero para PSM propongo Servicio Público Multimedia.

Informe Reuters Institute: la audiencia de los medios públicos

El estudio analiza el alcance de los medios públicos en 8 países europeos a partir de encuestas con una muestra de en torno a 2.000 encuestados en cada país. Son datos desglosados de su Digital News Report y se han obtenidos a comienzos de 2019. No son datos de audiencia obtenidos por sistemas de medición a partir de audímetros (televisión) o distribución de etiquetas digitales (plataformas) y no comparan los medios públicos más que con sus mayores competidores privados (analógicos y digitales). Su valor es limitado, pero muy útil como indicador de tendencias.

Su principal conclusión es que los servicios de los medios públicos (PSM) ya no son servicios universales, pues aunque mantienen un muy relevante alcance social con su programación en línea que llega a una audiencia políticamente diversa, dejan de lado a los más jóvenes y menos educados, siendo su impacto muy pequeño en las plataformas digitales.

Veamos los datos.

Alcance

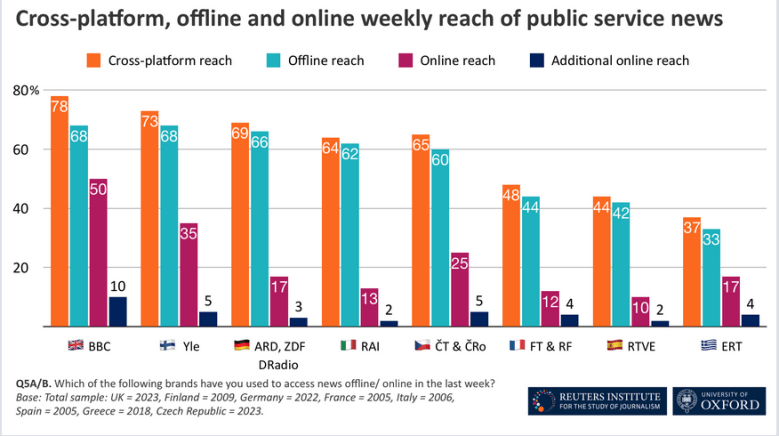

Al hablar de las audiencias televisivas estamos acostumbrados a manejar el share, esto es, el porcentaje de espectadores que ven un determinado programa sobre el total de los espectadores que ven en un momento determinado la televisión. Es un dato pensado para retribuir la publicidad y propicio para crear relatos de ganadores y perdedores y, sí, también, muy útil para que los programadores midan el impacto de sus contenidos. Pero para un servicio público el dato relevante debiera de ser el reach, el alcance, esto es, el porcentaje de la población total a la que da servicio durante un periodo de tiempo determinado. En el caso de este informe y referido a los servicios de noticias (radio, televisión, web y otras plataformas digitales) el periodo es la semana.

A la vista de los datos puede afirmarse que los servicios de noticias de los medios públicos siguen siendo un factor informativo muy relevante que alcanza a más de la mitad de la población, salvo en Francia, España y Grecia.

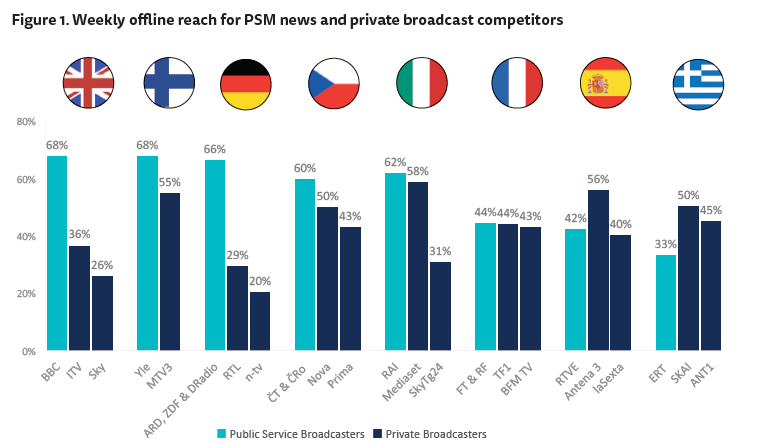

La fortaleza de los medios públicos reside en los tradicionales servicios lineales offline (todos, menos RTVE y ERT, superan a sus competidores privados), pero aunque en algunos casos el porcentaje alcanzado online es notable, en la mayor parte se trata ya de espectadores u oyentes alcanzados por los canales lineales, siendo muy limitado el porcentaje que solo se sirve de los servicios de noticias online.

La BBC es un caso único, pues no solo la audiencia digital supera el 50%, sino que además añade un 10% al alcance total. Malos son los resultados de RTVE, tanto en audiencias offline como online. Llama la atención el caso de la RAI, con buenas audiencias offline y online, pero con muy pocos usuarios exclusivamente online.

¿Es una fortaleza o una debilidad esta dependencia de los canales tradicionales? Los redactores del informe sostienen que es una debilidad, que es insostenible depender de estos canales lineales, pero como argumentaré más adelante puede ser también una fortaleza y la más importante.

Jóvenes

Del gráfico anterior resultan algunas conclusiones. Que los competidores digitales privados superan a los públicos en su alcance online (salvo en el caso de la BBC). Y que el servicio de noticias a los jóvenes entre los 18 y los 25 años lo siguen prestando los medios públicos fundamentalmente a través de los canales lineales. Estamos hablando del sector de la población menos interesada en las noticias y así y todo están escuchando o viendo las noticias de los medios públicos en porcentajes muy significativos, el menor un 32% en RTVE, el mayor un 51% en RAI.

Solo la BBC tiene una audiencia online mayor entre los menores de 25 años. Jóvenes y mayores se informan en porcentajes muy significativos por Facebook, sobre todo mayores, y Youtube, sobre todo jóvenes, (no se incluyen otras plataformas), siempre inferiores a los canales tradicionales de los medios públicos, pero a veces superiores a sus canales online. Pero hay otros datos, la audiencia online de 18 a 25 años es decreciente y, sobre todo, el grupo más numeroso de audiencia exclusivamente offline es el de mayores de 55 años en todos los países.

Sí, es cierto, los medios públicos están sirviendo sus noticias preferentemente a la población más mayor a través de sus canales lineales, pero aún así el alcance a los jóvenes a través de estos mismo canales es significativa.

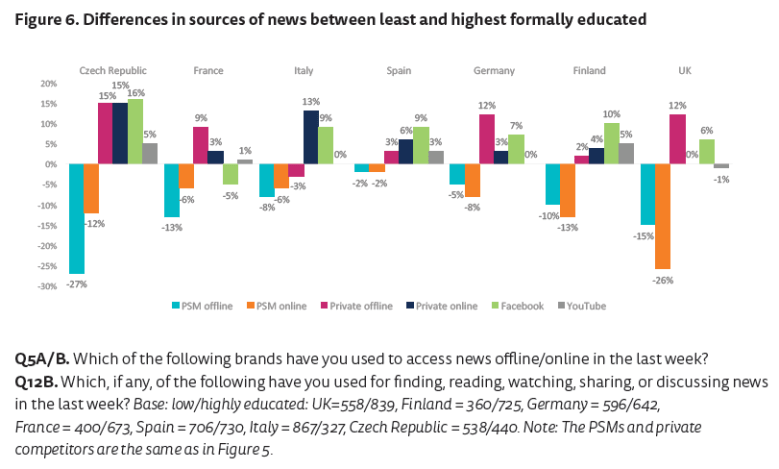

Población con menores niveles de educación formal

Los resultados de la encuesta muestran que los sectores menos educados de la población se informan menos a través de los medios públicos que los que tienen más altos niveles educativos. En dos países son más notables estas diferencias, República Checa y Reino Unido, pero prácticamente inapreciable en España. En general, este desfase es mayor en los servicios online que en los tradicionales offline. Y mayor en las plataformas sociales que en los competidores privados offline y online de los medios públicos. Nuevamente hay que recordar que estamos ante una encuesta, donde las muestras pueden estar sesgadas: por ejemplo, en la muestra británica los menos educados son 559 sobre 839, mientras que en España son 706 sobre un total de 730.

Con todo admitamos las conclusiones: los sectores menos educados se informan más por los medios privados que por los públicos y más todavía por las plataformas tecnológicas. Y el corolario (discutible) es que los medios públicos están fracasando en una de sus misiones esenciales, promover sociedades más igualitarias y más cohesionadas y en cambio pueden estar profundizando la brecha social.

Posiciones políticas

En el eje izquierda/derecha la mayor parte de la audiencia de los medios públicos europeos es centrista, especialmente en los casos de BBC, RAI y RTVE, salvo el caso de Grecia, con una ERT claramente situada a la izquierda y su principal competidor privado muy escorado a la derecha. En general, las audiencias de los medios privados se sitúan más a la derecha. Los encuestados más a la derecha desconfían más de los medios públicos que los de la izquierda.

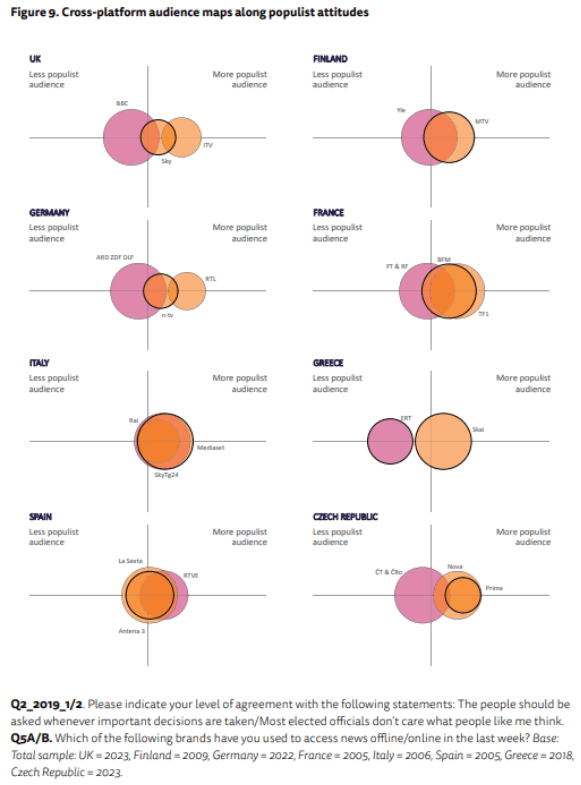

En general, las audiencias de los medios públicos son menos populistas (entendido el populismo como cuestionamiento a la democracia representativa, véanse las preguntas que aparecen en el anterior gráfico) que las de los medios privados, con la excepción de RTVE, con una ligera orientación más populista (¿Sesgo en la muestra?) el sondeo no encuentra diferencias significativas en la confianza en los medios públicos entre los más y los menos populistas.

La conclusión es que los medios públicos informan a una población políticamente diversa, sin grandes sesgos a derecha o izquierda.

Diferencias entre países

En este estudio, la BBC tiene los mejores resultados de adaptación al nuevo ecosistema digital y servicio a los jóvenes y en segundo lugar está la finlandesa YLE. Las noticias de la BBC llegan online al 50% de la muestra, a un 48% de jóvenes offline y a un 56% online, y aún así los canales online no suman más que un 10% a los offline. Los otros grandes, Alemania, Francia, Italia y España son mucho más dependientes de sus canales online y en el caso de RTVE los resultados también son malos offline.

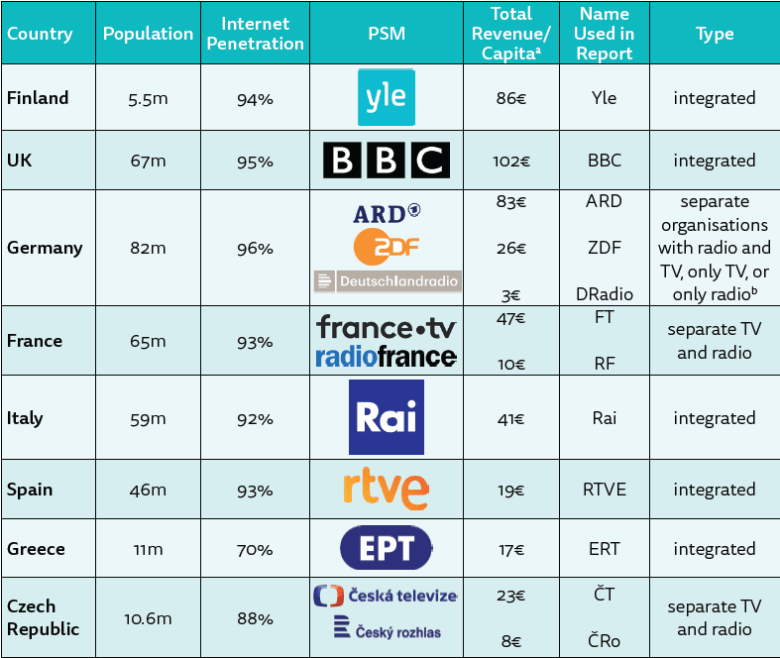

Hay que poner los resultados en el contexto de los recursos. El coste de RTVE es de solo 19 € por habitante (por detrás solo los 17 de la griega ERT) frente a los 102 de la BBC o los 112 de Alemania. Que yo sepa, ninguna de las informaciones sobre este informe han recogido el siguiente cuadro.

Informe sobre el consumo de información por los jóvenes

El Reuters Institute dedicó una sección de su Digital News Report al consumo informativo de los jóvenes y luego, este septiembre, ha profundizado más cualitativamente sobre actitud ante la información, aunque en este caso solo referido a Estados Unidos y Reino Unido.

El Reuters Institute dedicó una sección de su Digital News Report al consumo informativo de los jóvenes y luego, este septiembre, ha profundizado más cualitativamente sobre actitud ante la información, aunque en este caso solo referido a Estados Unidos y Reino Unido.

Del primer informe general destaco un dato, para el 69% de los menores de 35 años el móvil es el principal dispositivo de acceso a la información. Pero más interesante me parece el análisis que el estudio cualitativo realiza sobre la actitud de los jóvenes británicos y estadounidenses ante la información.

Hay una ruptura de paradigma entre los medios periodísticos y los jóvenes. Los medios, los periodistas, creen que su misión es contar lo que su audiencia debe saber sobre el mundo en general y sobre todo su propio país. En cambio, los jóvenes, desde una perspectiva individualista, solo están interesados con los hechos que conectan con ellos personalmente y su entorno más concreto, las noticias que les resultan útiles, que les ayudan a progresar en su sus objetivos, las que les entretienen y les divierten.

Carmela Ríos ha resumido el informe en un estupendo hilo en Twitter. A la izquierda, un destacado del propio informe sobre cómo conectan los jóvenes con las noticias.

Informe sobre la correlación entre medios públicos y calidad democrática

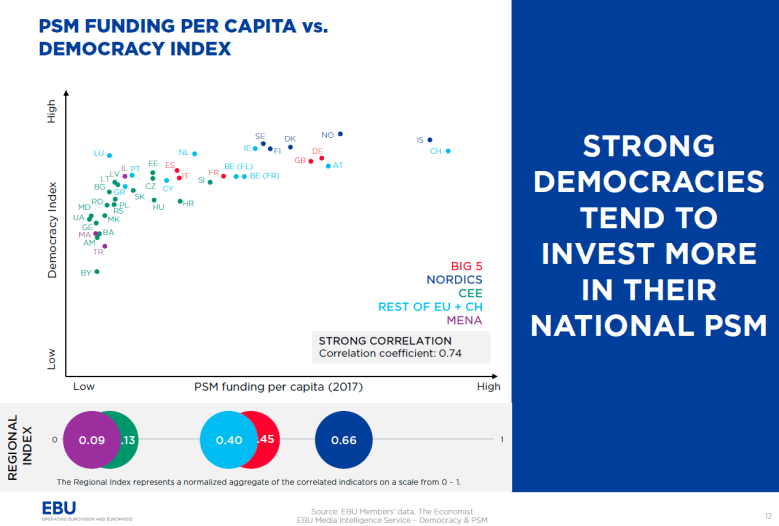

El Media Inteligence Servicie de UER/EBU (la organización de los medios públicos europeos) ha publicado también este septiembre un informe donde relaciona una serie de índices sobre la calidad de la democracia con los resultados y financiación de los medios públicos. Como fuentes externas utiliza los índices de democracia y participación política de The Economist, el de estabilidad política y control de la corrupción del Banco Mundial, el de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras y la satisfacción con la democracia del Eurobarómetro. Y como propias, las audiencias de televisión, radio y financiación.

La conclusión es que existe una fuerte correlación entre la calidad de la democracia y las audiencias y financiación de los medios públicos. Correlación, como recuerda el informe no significa casualidad, sino coincidencia, esto es que a mayores niveles de democracia los medios públicos están mejor financiados y tienen mayores audiencias.

En general, los países nórdicos obtienen los mejores resultados en los índices de calidad democrática y en la calidad de los medios públicos, seguidos por los cinco grandes, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. En los casos de Italia y España la correlación es algo más débil. Italia tiene peores índices de calidad democrática que España, pero mejores resultados de los medios públicos, mientras que en España los resultado de los medios públicos están por debajo de los índices democráticos del país.

A título de ejemplo se recoge aquí el gráfico de correlación entre el índice de democracia y la financiación de los servicios.

Informe EBU/UER sobre el estado de los servicios informativos de los medios públicos

El más completo informe sobre los informativos de los medios públicos lo produce cada año UER/EBU, recogiendo aportaciones de profesionales, directivos y expertos y mediante el análisis de casos de buenas prácticas. El de 2018 se titula 50 ways to make it better. Bulding audiences and trust.

El informe parte del hecho de que en el nuevo ecosistema se pasa de la atención concentrada en directo a la atención dispersa bajo demanda. Detecta una crisis de confianza en los informativos, con opiniones públicas más polarizadas y críticas. Y un déficit de conexión con las audiencias, especialmente con los jóvenes. Estudia 50 casos de buenas prácticas y resume el informe en 25 recomendaciones que aquí recogemos.

Las seis primeras se refieren al modo de posicionarse estratégicamente en el nuevo ecosistema. Todos los medios públicos intentar posicionarse en el mayor número posible de plataformas y servir la información al público donde está su atención y en la la forma y el lenguaje más apropiado, pero esto exige un enorme esfuerzo e ingentes recursos, porque no se trata de adaptar el mismo contenido a distintos formatos y lenguajes, sino producir contenidos nativos para cada plataforma e innovar. El informe recoge experiencias interesantes, casos muy particulares, casi siempre de medios pequeños, salvo, como siempre la BBC embarcada en grandes proyectos como el análisis de datos o la construcción de algoritmos con valores de servicio público para posicionar sus contenidos.

El resto de las recomendaciones se refieren a lograr una nueva vinculación con la audiencia y reconstruir la confianza del público. Escuchar a la audiencia hoy es el mantra. Y pareciera que la única escucha posible es el escrutinio de las redes sociales. El informe advierte que no toda la población está en las redes sociales a las que tienen acceso los periodistas y que estas plataformas están sesgadas por algoritmos que buscan la mayor interacción con fines comerciales. Así que recomienda acudir a encuestas y a programas o contenidos construidos directamente desde la experiencia o expectativas de la audiencia. La mayor parte de las recomendaciones para reconstruir la confianza no son sino actualización de tradicionales buenas prácticas periodísticas.

Quizá las recomendaciones más novedosas se refieran a responder a las críticas de políticos y plataformas populistas. Tradicionalmente, en nombre de su imparcialidad, los medios públicos tenían que soportar estoicamente las críticas de los políticos, dejando que sus gestores dieran las explicaciones pertinentes en las instituciones (parlamento, consejos audiovisuales). Pero en este escenario político altamente polarizado, el informe considera que la pasividad no hará sino degradar más la confianza. Y a las tradicionales críticas de los políticos se suma el acoso a los periodistas en las redes sociales.

El informe concluye que las críticas provienen sobre todo de minorías organizadas articuladas en las redes sociales. La respuesta activa dependerá de cada situación institucional, pero se mencionan casos de recursos a los tribunales, retirada de los periodistas de las plataformas en que son acosados y se recomienda crear instancias rápidas y efectivas para dar respuesta y en su caso satisfacción a las quejas personales. Y, por supuesto, no echar más leña al fuego, no alimentar falsas polémicas, no amplificar la desinformación.

¿Cómo reconstruir la universalidad del servicio público?

La misión del servicio público de la radiotelevisión ha sido, tradicionalmente, servir gratuitamente a toda la población entretenimiento, información y cultura, a fin de mantener la cohesión social, atenuar las desigualdades de educación y lograr una ciudadanía participativa.

Ni siquiera en la etapa de los monopolios –share 100 %- se llegaba en los programas de mayor audiencia a toda la población. Con la llegada de la competencia privada el share se redujo drásticamente. En las audiencias de radio o televisión, unos lo han hecho mejor (BBC, alemanes, RAI) y otros peor (Francia, RTVE). Pero en todo caso, el alcance de sus distintos canales de radio y televisión era, es todavía, muy relevante. El riesgo es la irrelevancia en las plataformas en línea, la desafección de los jóvenes y los menos educados, tanto online como offline.

En el presente ecosistema de atención fragmentada el principio de universalidad exige, que al tiempo que se mantiene el peso e influencia en las grandes audiencias de los canales tradicionales, ofrecer y posicionar correctamente en línea los contenidos para las necesidades específicas de los distintos segmentos de la población, no atendidas o atendidas deficientemente por los medios privados.

El problema es que los medios son limitados y más en estas organizaciones públicas, siempre constreñidas presupuestariamente. ¿Qué hacer? ¿Transferir recursos de los canales tradicionales a las plataformas digitales? Puede ser suicida debilitar la mayor fortaleza del servicio público, su capacidad de congregar audiencias masivas. No es lo mismo, echar un vistazo a los titulares desde una red social que ver un fragmento del telediario. No es lo mismo por tiempo dedicado, capacidad de atención y, sobre todo, porque el informativo en directo congrega simultáneamente una audiencia masiva que sigue siendo un factor decisivo de la conformación de la esfera pública.

Los contenidos informativos de los canales tradicionales de los medios públicos tienen que seguir siendo referente informativo primordial de la sociedad. Si esa batalla se pierde, todo está perdido. Eso no quiere decir que todo el esfuerzo de producción se concentre en los telediarios ni, desde luego, que una información se reserve para ser emitida a las tres o las nueve.

Es un mantra de las redacciones digitales el online first. Sí, primero en la web, en las plataformas digitales el avance, el directo y los primeros testimonios en las redes sociales, los hilos de Twitter; luego en el telediario la información elaborada y la valoración editorial; después, los podcast, los vídeos de animación didáctica para las redes sociales, los reportajes, documentales y debates en los canales de radio y televisión, las narraciones personalizadas para los jóvenes en redes…

¿Todo con los mismos recursos? Solo se puede intentar con una redacción integrada y una concentración en los verdaderamente importante, eliminando narraciones redundantes, aprovechando sinergias… Difícil, pero no imposible.

¿Cómo reconectar con los jóvenes y los sectores menos educados? En los programas de televisión y radio aumentando la diversidad, buscando su punto de vista para las cuestiones de actualidad, dando voz a los que no la tienen, abriendo la puerta a que colectivos sociales produzcan sus propios contenidos; no, desde luego, con más espectáculo o noticias entretenidas, que terminarían por expulsar a los verdaderamente interesados en la información. En las plataformas online buscando nuevas narrativas, temas más cercanos a los jóvenes, más personalización, más interacción.

No es fácil, porque hemos visto en los informes que la perspectiva de los jóvenes es muy individualista, buscan utilidad, entretenimiento, diversión en las noticias. Y ahí el servicio público tiene límites que no puede traspasar, no puede convertirse en un nodo más de la red del infoentretimiento para jóvenes. Por supuesto que los jóvenes están preocupados por la diversidad y el reconocimiento de las distintas formas de expresar la sexualidad, pero ¿no les preocupa el machismo, la vivienda, los empleos basura, la explotación de nuestros datos por las tecnológicas, el medio ambiente, el calentamiento global, las desigualdades crecientes, la Historia…?

¿Cómo reconstruir la confianza? La respuesta fácil es sacando al servicio público de la lucha política, pero eso sabemos que es imposible. Solo caben dos caminos. Mejorar la gobernanza y transparencia -en el caso español llevar a término el concurso público para el Consejo de Administración- y dando respuesta efectiva a las quejas de la ciudadanía. Pero aquí también el servicio público tiene límites. En una sociedad polarizada, la mayoría ya no quiere información imparcial sino sesgada hacia su posición.

El servicio público tiene que mantener sus propias plataformas digitales (web, postcasts, aplicaciones) y, por supuesto estar en las grandes plataformas de las tecnológicas. Tiene que buscar acuerdos cuando sea posible, pero no depender exclusivamente de ellas. Piénsese en la debacle de algunos ciberdiarios que habían centrado en su estrategia en Facebook cuando Zuckerberg decide reducir la presencia de contenidos noticiosos.

En cualquier caso, el objetivo de los medios de servicio público nunca será el clic (su financiación no puede depender del número de páginas vistas), sino el alcance, el servicio, la influencia.

Y desde luego para todo ello hace falta una financiación suficiente, estable, sostenible -lo que no es el caso de España.

Fuentes

Reuters Institute (2019): Old, Educated, and Politically Diverse: The Audience of Public Service News (pdf).

Reuters Institute (2019): How Young People Consume News and the Implications for Mainstream Media (pdf).

EBU Media Intelligence Service (2019): Democracy & PSM. How A Nation’s Democratic Health Relates To The Strength Of Its Public Service Media (pdf).

EBU (2019): Ebu (2019): 50 Ways To Make It Better. News Report 2018. Building audience and trust (pdf).