Libertad ¿pará qué?

Es bien conocida la historia de la visita de Fernando de los Rios al país de los soviets y su entrevista con Lenin en 1920. De los Ríos le pregunta cuando llegará la plena libertad para sindicatos, prensa e individuos. Lenin, después de exponer su teoría de la dictadura del proletariado, termina diciendo «el problema para nosotros no es de libertad, pues respecto a esta siempre preguntamos ¿libertad para qué?». A su regreso a España, Don Fernando recomendó que el PSOE no ingresara en la III Internacional, lo que dio lugar a una pequeña escisión que terminó por convertirse en el PCE.

Caben muchas exégesis, pero la más elemental es que Lenin no tomaba la libertad como un derecho esencial, sino como un instrumento al servicio de unos fines, concretamente a la construcción del comunismo.

La anécdota me vino a la cabeza al conocer que Mediaset va a eliminar los informativos diarios de Cuatro y a sustituirlos por una especie de magazin informativo de tarde. Ya sé que está muy cogido por los pelos, pero parece que para Mediaset la información no es un valor esencial en si mismo y si tienen alguna razón de ser, algún «para qué», es el de servir a la audiencia de la cadena y, en último término, a la rentabilidad del grupo mediático.

Me propongo examinar en esta entrada el significado de la desaparición de estos informativos en nuestro sistema mediático y, sobre todo, el caracter esencial y las funcionalidades de los viejos informativos de televisión, tan cuestionados por todas partes.

La desaparición de los informativos de Cuatro

La primera cuestión es si Mediaset puede, jurídicamente, prescindir de los informativos diarios en un canal generalista de ámbito nacional como Cuatro.

La respuesta es sí.

La Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010 (LGCA) declara a los servicios de comunicación audiovisual como servicios económicos de interés general y no, como lo eran en virtud de la Ley de la Televisión Privada de 1988, servicio público en régimen de gestión indirecta. No están sometidos a obligaciones de servicio público, pero deben de obtener una licencia para la adjudicación de las frecuencias de emisión.

La licencia se obtiene en un proceso de concurso público, por tanto, en concurrencia entre distintos propuestas, lo que significa que los poderes públicos seleccionan a los prestadores en función de un proyecto económico y programático. La LGCA establece todo una serie de requisitos de índole general que deben cumplir los prestadores, así como normas (muy laxas) para mantener la competitividad del mercado. Pero en ningún caso exige cumplir determinados requerimientos en cuanto a los contenidos, ni siquiera unos parámetros de valoración para seleccionar las ofertas.

De modo que, aunque el prestador del servicio presentó un proyecto para obtener la licencia, a partir del momento en que la obtiene puede ejercer la dirección editorial, reconocida en el art. 10.1 de la LGCA, y seleccionar libremente sus contenidos y horarios. Por tanto, aunque en un proyecto se contemplara la existencia de una programación informativa el prestador puede eliminarla, una vez obtenida la licencia, pues no hay en la LGCA ningún instrumento para retirar la licencia por este motivo. (*** aclaro esta cuestión en un PS final). Por el contrario, la licencia es un derecho transmisible, siempre que no se superen los límites anticoncentración (por ejemplo, no concentrar más de un 27% de la audiencia, art. 36.2 LGCA) en el momento de la transmisión, límites que pueden ser posteriormente superados (art. 36.3), de modo que puede llegarse a situaciones como el actual duopolio Mediaset-Atresmedia.

Así que, sí, Mediaset puede sacar de la parrilla de Cuatro los programas informativos diarios. Que pueda no quiere decir que el caso no sea escandaloso.

Cuatro tiene sus raíces en Canal+, la tercera concesión (junto con Antena 3 y Telecinco) otorgada en virtud de la Ley Orgánica de la Televisión Privada de 1988, un canal de pago de PRISA que tenía la obligación de emitir 6 horas de programación en abierto, informativos incluidos.

En 1999 PRISA (Sogecable) crea su plataforma de televisión de pago por satélite. Uno de los canales era CNN+, una empresa conjunta de PRISA y CNN. En 2005, el gobierno Zapatero convierte la concesión analógica de Canal+ en una licencia digital de multiplex compartido, en virtud de la Ley 10/2005 de Fomento del Pluralismo. Nace, así un nuevo canal generalista, Cuatro, y CNN+ se emite en abierto.

En 2010, Digital Plus, la operadora de esa concesión, ahora ya convertida en licencia, pasa a ser controlada por Telecinco, en una operación que supone también la entrada de Telecinco y Telefónica en Digital+. Es a esta concentración de las plataformas digitales a la que el regulador del momento, la Comisión Nacional de la Competencia, establece limitaciones en materia publicitaria y de adquisión de derechos exclusivos. Ninguna exigencia referidas a Cuatro y CNN+. En octubre de 2010 PRISA (que no Telecinco) cierra CNN+ por falta de rentabilidad, desapareciendo tanto del canal de TDT arrendado a Telecinco, como en la plataforma digital.

Gran Hermano sustituyó a CNN+ en la TDT, toda una metáfora de cómo, en ese tránsito de la información a la telerrealidad, el servicio público se sacrificaba a la rentabilidad privada. La desaparición de los informativos de Cuatro es la culminación tardía de esa tendencia.

En estos ocho años, Mediaset ha producido sus informativos en una redacción común con Telecinco. Como La Sexta, Cuatro ha venido emitiendo en el tramo horario previo a los telediarios de TVE, A3 y Telecinco. Si los telediarios de Telecinco han apostado con éxito, sobre todo en la edición noctuna con Pedro Piqueras, por la fórmula de sucesos y softs news, Cuatro ha mantenido una mayor apuesta por la información política, con un cierto escoramiento de principio a la izquierda, pronto neutralizado. Frente a la competencia de La Sexta, volcada en la información y la opinión y con una clara coloración editorial a la izquierda, los telediarios de Cuatro son hoy los de menor audiencia entre las cadenas generalistas nacionales.

El problema, como tantas veces ocurre en televisión, no ha sido tanto su propio contenido como su inserción en la programación de la cadena. Cuatro se ha convertido prácticamente en un canal temático especializado en la telerrealidad de las citas románticas. Evidentemente el público de ese formato no es el de los informativos. Así que ¿para qué mantener esta incoherencia? Rentabilidad, no servicio al público.

En muchos comentarios se ha insistido en la reducida audiencia. 675.000 espectadores de media puede que sean pocos para la estrategia publicitaria de Mediaset, pero son muchos, muchísimos, en términos de influencia editorial. ¿Consideraríamos influyente a un personaje que todos los días tuiteara a una determinda hora y su tuit tuviera 675.000 vistas? Seguro que sí, pero si ven las noticias en televisión parece que esos espectadores no cuentan en términos editoriales.

Esos espectadores tratados con tan poco respeto seguramente incrementarán los telediarios de La Sexta, en el mismo tramo horario y con una definición más radical, pero en el mismo espectro que Cuatro. No parece probable que alteren sustancialemente el equilibrio entre Antena 3, Telecinco y TVE. TVE, con una mejora notable no solo en la neutralidad sino también en su factura, ha perdido todos esos espectadores a las que el PP ha convencido de que la cadena pública está ahora al servicio del gobierno. Con la llegada de Zapatero al gobierno y de Caffarel a RTVE se produjo un fenómeno parecido de reacondicionamiento de audiencias, pero ahora los espectadores de izquierdas no vuelven a TVE. Prefieren los brochazos gruesos de La Sexta, la sátira del Intermedio. En una sociedad polarizada malos tiempos para una información completa, equilibrada y neutral, como la que es debida en un servicio público.

¿Siguen teniendo sentido de los telediarios?

Podría decirse que la decisión de Mediaset no es sino un aviso de la tan anunciada muerte de los informativos. ¿Para qué ver los telediarios si ya nos han llegado las noticias por las redes sociales, si ya hemos visto esos vídeos impactantes que nos divierten y emocionan? Uf, los telediarios son viejunos. Para qué verlos si ya lo sabemos todo y podemos dedicar ese rato a ver una serie en Netflix.

Muchas de estas críticas tienen fundamento. Los telediarios son pasto del infoentretenimiento, del periodismo de declaraciones (ahora con la competencia insuperable deTwitter), no innovan o lo hacen mal e ignoran a los jóvenes. El profesor García Avilés recoge en este artículo muchas de estas críticas y las propuestas de innovación formuladas por profesionales en las Jornadas de Innovación Periodística en la Universidad Miguel Hernández.

Lo que no es cierto es que las audiencias den la espalda a los informativos. Todos los días un par de telediarios están entre los programas más vistos. Concretamente, el 17 de enero, la segunda edición de Informativo T5 fue el programa más visto del día con 3.173.000 espectadores y nada menos que un 18,3% de cuota. El éxito de este informativo se puede explicar en parte por el efecto arrastre de Pasapalabra, que cada vez retrasa más su final. El 17 de enero el minuto de oro fue para el concurso de T5, concretamente a las 21:07 (sobrepasando ya la hora oficial del informativo, las 21:05) con 3.856.000 espectadores, heredados a continuación por Piqueras.

No, los telediarios no están muertos. Y mal hará una cadena que los asesine, porque la información en directo, conducida por una figura con credibilidad periodística, es una de las bazas esenciales de la televisión lineal, frente a la televisión no lineal, el streaming y las plataformas OTT.

Serán los informativos, el deporte y el espectáculo que implique competición en directo los grandes pilares de la televisión lineal, esa en la que las cadenas comerciales colocan la -hasta ahora- tan rentable publicidad.

En concreto, los noticieros, los telediarios, siguen ofreciendo una versión editada y sintética de la actualidad de la jornada y de sus imágenes más notables. Sí, hoy son muchos los que desconfían de la edición profesional, pero las empresas informativas no pueden renunciar a presentar una versión ordenada y jerarquizada del mundo, de acuerdo con criterios de verificación profesional y conforme a su línea editorial. Los telediarios no son ya el más relevante determinante de la conversación, pero siguen teniendo un papel muy importante.

La innovación tecnológica y narrativa es imprescindible, pero muchas veces se confunde innovación con formatos de presentación más espectaculares. Bien está la incorporación de la realidad virtual y la realidad virtual a los estudios, pero ¿para qué? ¿para hacer con holografías directos obvios que nada aportan? ¿para traer al estudio la ola de un maremoto?

La innovación esencial que piden a gritos los telediarios es la profundización informativa. No puede ser que a las 9 de la noche se siga haciendo un directo-sumario en el escenario de un hecho acontecido hace diez o doce horas. En un canal con dos ediciones, la del mediodía podría mantener el formato actual, muy fragmentado, con el dominio del relato breve en directo, mientras que el vespertino debiera de desarrollar los grandes temas del día, aportando informes, reportajes y otras narraciones más innovadoras. Más análisis basado en las imágenes, menos canutazos y tuits. Pero para eso hay que reforzar las redacciones, planificar, tener liderazgo editorial, profesionales con credibilidad, gastar más y estar dispuestos a correr riesgos.

Los telediarios deben tener análisis no opinión. Para la opinión ya están los magazines, donde se convierte en espectáculo. Análisis solvente de periodistas, profesionales y técnicos; transparente, en cuanto al origen y los intereses de esos profesionales; contrastado, pero sin poner en el mismo plano verdad y mentira (en sus múltiples versiones de bulos y «realidades alternativas»); sereno, intentando evitar la polarización. Difícil, pero obligado e imprescindible en este tiempo de guerras culturales.

Los telediarios, como el resto de la programación, deben estar insertos en una estrategia interactiva. No se trata ya de que buscar más impactos con las redes sociales. Se trata de que la fábrica informativa adapte cada acontecimiento al lenguaje más adecuado para cada plataforma y lo difunda a lo largo de un proceso temporal que vaya añadiendo valor: desde la alerta informativa, el vídeo si editar en directo, la narración en directo y con voz personal en las redes sociales, el reportaje apenas editado para la web… hasta el informe analítico y el reportaje bien facturado del telediario. Y todo ello para dar servicio a cada ciudadano por la plataforma y en el momento que elija.

Otra opción suicida es llenar los telediario de vídeo virales, que no tienen más recorrido informativo (no es el caso de algunos vídeos virales, insustituibles documentos audiovisuales). Esos son los vídeos que todos han visto ya en las redes sociales.

Tan suicida como insistir en el infoentretenimiento, porque si te quieres divertir siempre habrá algo más entretenido que las noticias, que, por mucho que se critique, serán mayormente negativas, pues lo nuevo -la Síesencia de la noticia- cursa casi siempre como desorden.

Los telediarios deben seguir congregando audiencias heterogéneas, dentro del perfil del público y la línea editorial de la cadena. No pueden ser informativos para millenials ni para jubilados. Sí, hay que escuchar a las audiencias, pero hay que seguir buscando ese (mínimo) denominador que a todos congrega en un espacio común, el espacio público. Intentar unir burbujas, favorecer y conducir la conversación pública

Claro que deben atenderse los intereses informativos de los jóvenes y las narrativas que mejor conectan con ellos, pero a través de otros espacios de la programación y, sobre todo, en las redes sociales y en las plataformas de vídeo bajo demanda. Por cierto, ¿los jóvenes solo están interesados en la diversidad de identidades sexuales, los festivales de música electrónica o el pop ñoño, como parecen pensar muchos programadores? ¿no están interesados y preocupados por el empleo, la vivienda, la degradación de los servicios públicos, el racismo y la xenofobia?

Innovación en los telediarios, sí, pero muy medida, no sea que nos carguemos el artefacto retórico que tan bien ha funcionado hasta aquí. Lo que es imprescindible es innovar informativamente más allá de los telediarios y ampliar el servicio público de la información a otras audiencias, respetando al público tradicional que sigue fielmente los noticieros cada día.

Post scriptum sobre licencias

En un tuit, Javier García (@Radioelectriko) me advertía de la posibilidad de sanciones si se alteraba la oferta ganadora de una licencia en concurso.

Copio a continuación el intercambio que hemos realizado en Twitter.

Eso no es del todo así. Las licencias están sujetas a los compromisos del proyecto por el cual obtuvieron la licencia mediante concurso obteniendo mayor puntuación bq otras ofertas. Si ese proyecto incluye contenidos q ya no ofrece podrían imponerse sanciones.— Javier García (@Radioelectriko) 21 de enero de 2019

¿Cabe sanción por la desaparición de los informativos de Cuatro? @Radioelectriko me hace ver que si se cambian los contenidos del proyecto de la licencia obtenida en concurso podrían imponerse sanciones? Abro hilo— rafaeldiazarias (@rafaeldiazarias) 22 de enero de 2019

En la LGCA es infracción muy grave el incumplimiento de las condiciones esenciales de la licencia (art. 57.10) y leve el incumplimiento de las no esenciales (ar. 59.3).— rafaeldiazarias (@rafaeldiazarias) 22 de enero de 2019

¿Son los informativos de Cuatro condiciones esenciales de la licencia? Entiendo que las condiciones en este caso son las de la concesión de 2005 y supongo que los informativos eran parte importante de ese proyecto— rafaeldiazarias (@rafaeldiazarias) 22 de enero de 2019

¿Conoce alguien una sanción de la @CNMC_ES por incumplimiento de las condiciones esenciales o no esenciales de una licencia de radio o televisión— rafaeldiazarias (@rafaeldiazarias) 22 de enero de 2019

La definición de aspectos esenciales se indica en los pliegos de concurso. Si es previo a LGCA es posible q no lo indique. Un antecedente es la modificación del proyecto Canal+ en abierto, eso fue una modificación de aspectos esenciales— Javier García (@Radioelectriko) 22 de enero de 2019

Sería necesario ver el proyecto presentado y qué compromisos asumieron para ver en q grado se incumple. Si asumían un porcentaje de contenidos informativos o si se comprometían a cosas más concretas. Hay q pedir por transparencia la oferta presentada— Javier García (@Radioelectriko) 22 de enero de 2019

Hay está un tema clave, si es una concesión originaria del 90 o si es derivada de la ampliación sin concurso de 2005, porque entonces no hay oferta con compromisos— Javier García (@Radioelectriko) 22 de enero de 2019

Creo que es convesión de la concesión sin concurso de 2005. Buena idea pedir por transparencia el expediente. Buen tema para investigar o para asociación o movimiento en favor del servicio público audiovisual. Personalmente, en este momento me supera.— rafaeldiazarias (@rafaeldiazarias) 22 de enero de 2019

Yo estoy apunto d acceder a las del concurso de 2015… después de dos años— Javier García (@Radioelectriko) 23 de enero de 2019

(Una reflexión más extensa puede encontrarse en este texto que formará parte de un próximo libro editado por el Máster en Innovación en Periodismo de la Universidad Miguel Hernández)

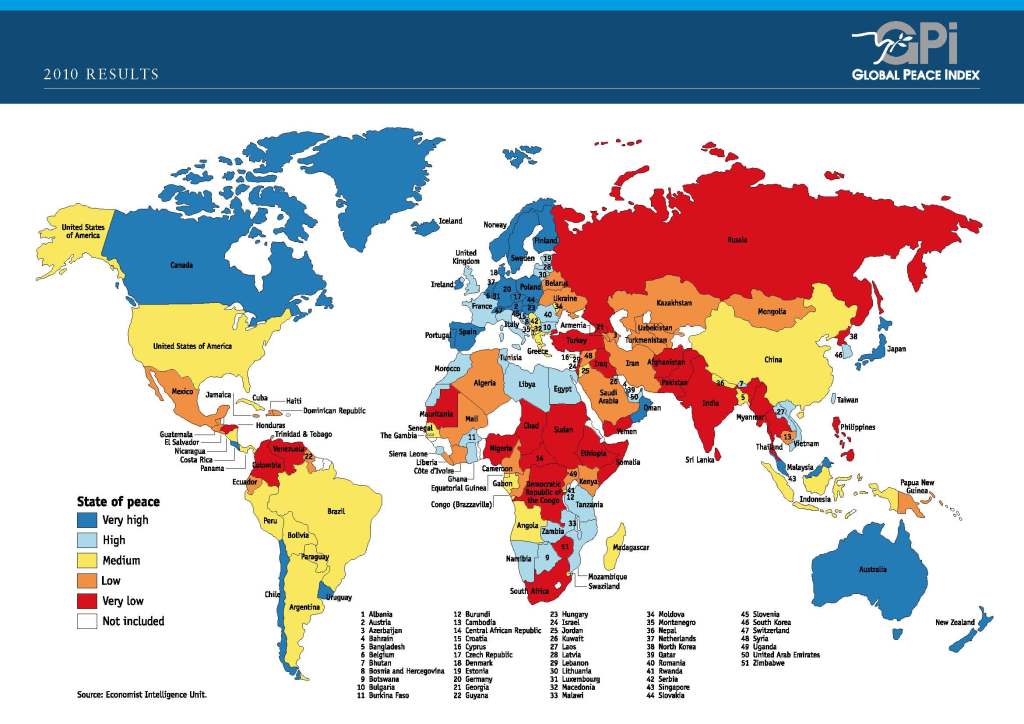

Un país en guerra es noticia; un país en paz, no. Todos los periodistas lo sabemos. A veces intentamos poner el foco en las grandezas y miserias de la paz, pero, en general, quedamos atrapados en la representación de la violencia, como los insectos nocturnos por la luz.

Un país en guerra es noticia; un país en paz, no. Todos los periodistas lo sabemos. A veces intentamos poner el foco en las grandezas y miserias de la paz, pero, en general, quedamos atrapados en la representación de la violencia, como los insectos nocturnos por la luz.

¿De donde sale esta imagen del agujero negro? Tenía pendiente comentar el libro Los informativos diarios en BBC y TVE (

¿De donde sale esta imagen del agujero negro? Tenía pendiente comentar el libro Los informativos diarios en BBC y TVE ( Casi por sorpresa, con el comienzo del nuevo año los telediarios de TVE estrenan nueva imagen.

Casi por sorpresa, con el comienzo del nuevo año los telediarios de TVE estrenan nueva imagen.